ニュース

NEWS

Fausto Talks Episode.1|スーパーバイク誕生

スーパーバイク誕生

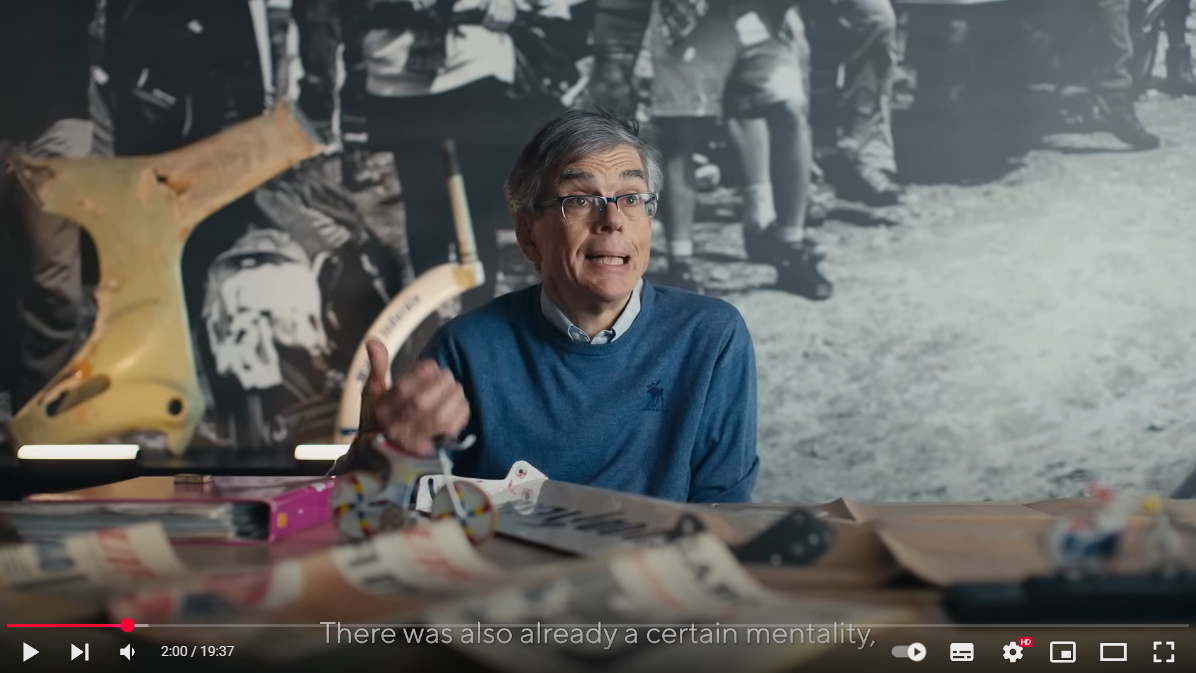

ピナレロを率いるファウスト・ピナレロ氏が、これまでの自転車人生で象徴的なバイクに光を当てるドキュメンタリー動画「Fausto Talks」。Episode.1は、彼が「最も思い出深い一台」だと語るTTバイク、エスパーダ。その知られざる開発ストーリーとは?あの伝説のマシンは、誰が、どのように作り上げたのか?ファウスト・ピナレロ本人の口から語られる貴重な史実に解説を加えて記事化する。

エスパーダ・プロジェクト

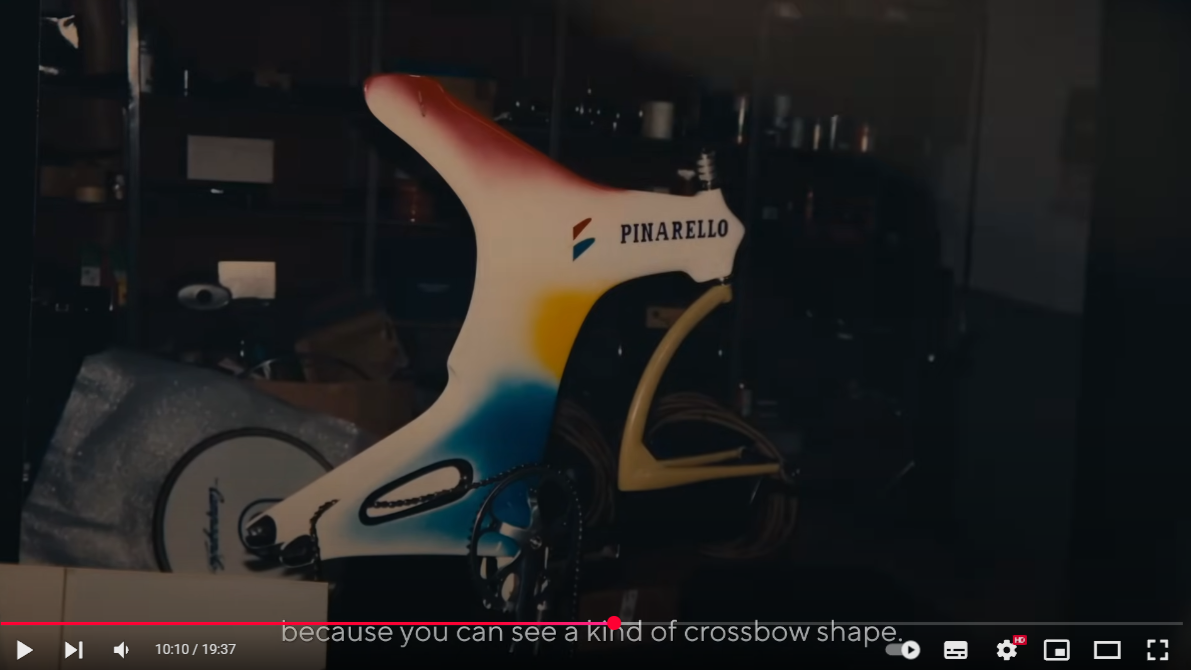

ピナレロが94年に完成させたエスパーダ。通常のトライアングルフレームとは違い、チューブはほとんど存在しない。大まかにいえばY字をしたブレード状のカーボンフレームで、3方向の先端にヘッドチューブ、サドル、リヤホイールが付いているという斬新な構造が特徴。チェーンが通るスペースだけスリットを空けるなど、なかなかすごい作りだ。もともとはミゲル・インデュラインのアワーレコード挑戦のために作成されたトラックバイクだったが、完成した翌年にはロードバージョンも作られ、ツール・ド・フランスのTTステージでも活躍した。

ファウスト・ピナレロ(以下ファウスト):エスパーダの開発は世界一の選手(ミゲル・インデュライン)のために始まりました。それまで、奇抜なポジション(スーパーマンスタイルやタックポジション)や洗濯機の部品を使った自作のバイク(グレアム・オブリー)など、タイムトライアルのスピードを向上させるためのさまざまな試行錯誤が行われていましたが、自転車メーカーであるピナレロとしてもその分野に興味をもっていたんです。

そんな折の93年9月、ピナレロは、ランボルギーニのF1チームで仕事をしていたエンジニア、マルコ・ギアキ氏から手紙を受け取る。そこにはこう書かれていた。「風洞実験に興味はないか?」。

マルコ・ギアキ(以下マルコ):3年間にわたるF1関連の仕事を終えた私は、空力コンサルタントとしての仕事を始めるために、あちこちに手紙を出していたんです。その中の一つがトレヴィーゾ(ピナレロ)で、私の手紙に興味をもってくれました。彼らはちょうどアワーレコード用の空力に優れたバイクの開発を考えていたんです。

F1の技術が自転車へ

ファウスト:ギアキを迎えて史上最高のパフォーマンスを発揮するバイクを作るべく、プロジェクトが始まりました。1994年3月21日、手始めに我々は最初の風洞実験を行ったんです。場所はアグスタの風洞実験施設。エルヴィオ・ボルゲット(当時のピナレロのビルダー)が作ったスチール製のバイクを使い、ミゲルと一緒に初めて風洞実験をしたときのことはよく覚えています。

今でこそロードバイクの開発に風洞実験やCFDは必須となっているが、当時はもちろんエアロロードという名前も生まれていない時代。自転車メーカーとしては非常に先進的な試みだったと思われる。

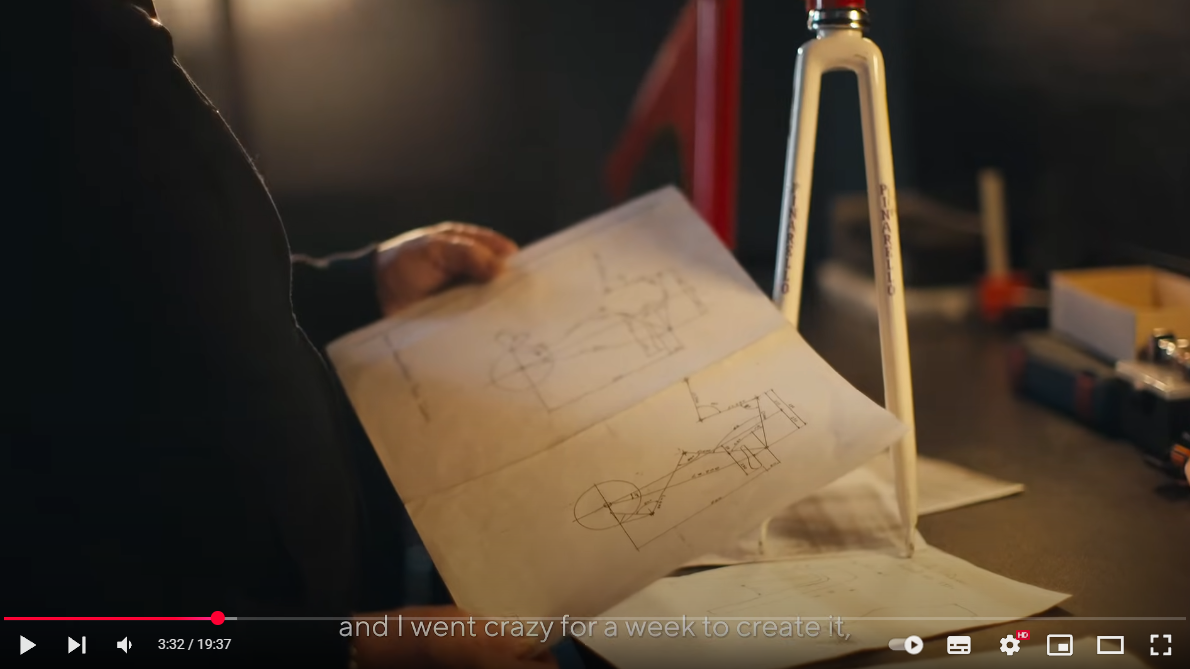

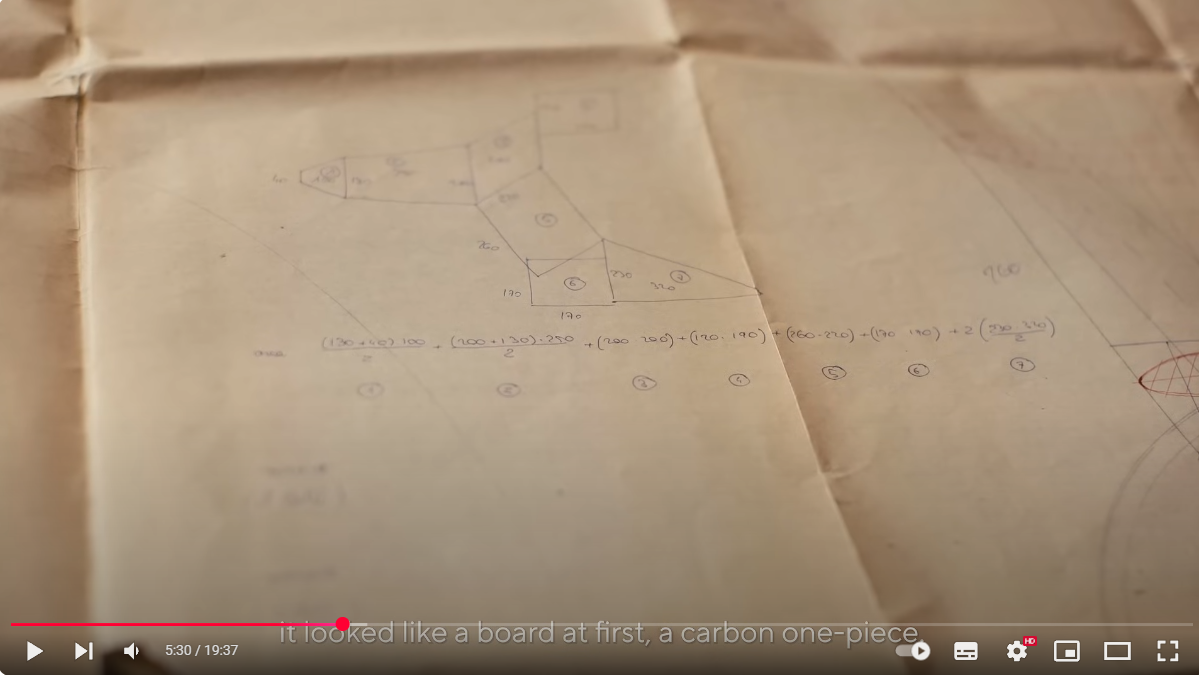

エルヴィオ・ボルゲット(以下エルヴィオ):風洞実験のために、私たちはシングルビームのフレームを作りました。風洞で空力の実験をするにあたって、伝統的なフレームとは異なるフレームが必要だったからです。シングルビームのフレームは私の頭の中にあったアイディアで、製作には一週間かかりました。従来の治具が使えないなど、解決すべき問題がたくさんあったからです。寝ずに作業を続けて、なんとかテストに間に合いました。

マルコ:現在では、風洞実験は方法論が確立されており、実験はルーティンに沿って行うことができますが、当時は今から30年以上も前。まだ解明されていないことも多かったのです。だから、まず何より「現状がどうなのか」を知ることが必要でした。そこで、ミゲルをテストライダーに迎え、風洞で記録をとり、結果を持ち帰って考察を行ったのです。いくつかのフレームで実験を行ったあと、それに関して議論をしていたら、ある日ファウストがこんなことを言ったのです。「カーボンフレームを作ってみないか?」と。

それはF1のウイングからやってきた

ファウスト:カーボンフレームの設計はマルコが行いました。彼の最初のスケッチは、まるでカーボンの一枚板のようなデザインでした。

マルコ:F1のウイングから思いついたアイディアだったんです。

カーボンフレームとはいっても、現在のようなフルカーボンではなく、金属のチューブで骨格を作り、それにヘッドパーツやシートポストやBBを接合し、空力性能を高めるためのカウルとしてカーボンを被せるという構造だった。残された写真を見ると、この金属フレームは応力を担い剛性もしっかりと確保したものだと思われる。金属部分はもちろん、インデュラインのポジションに合わせたスペシャルである。

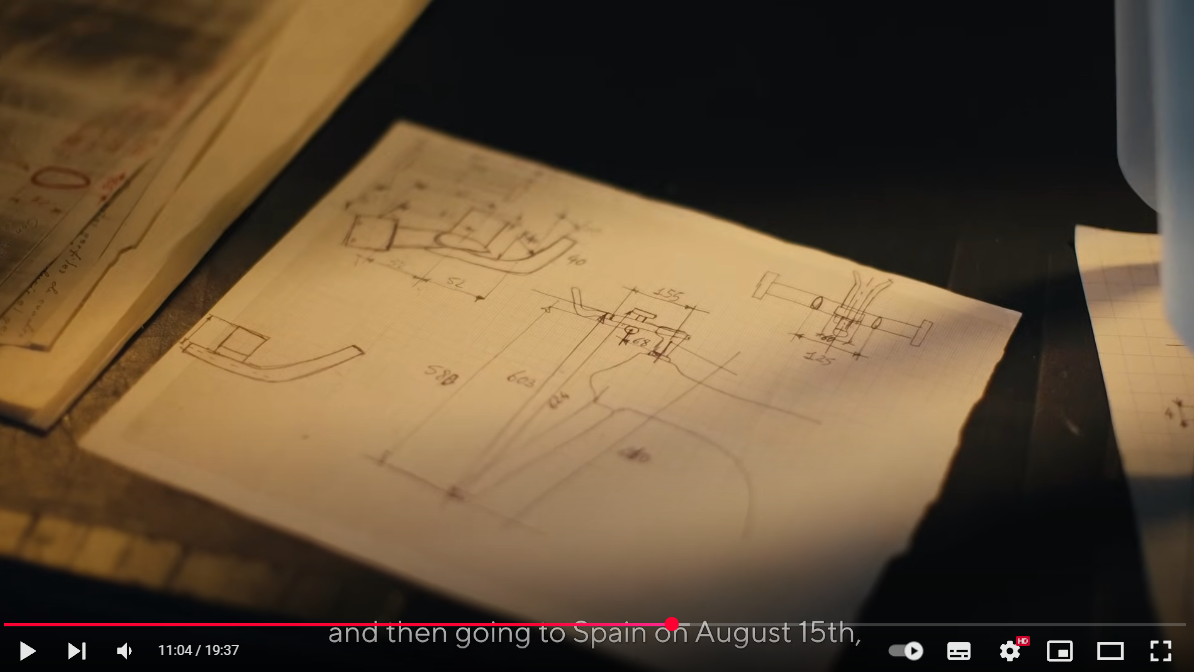

ファウスト:当時はもちろん3Dプリンターや3D CADなどはありませんから、石膏で試作品を作ることにしました。部品を含めて正確な設計を行うには、実際に作ってみるほかなかったのです。

エルヴィオ:石膏模型にも、構造を支えるための金属の骨格が入っていました。模型製作者がその骨格に石膏パテを盛って形を作り、部品を取り付けたんです。残念ながらそれはかなり重量がありました。

マルコ:重さは20kgほどありましたね。競技用の自転車としては不向きでしたが、実際に試乗することが可能でした。

エルヴィオ:ある日、ミゲルにプロトタイプに乗ってもらい、フィードバックをもらいました。ミゲルの反応はとても明瞭でしたね。「これはOK」「ここには問題がある」「ここはこう変えてくれ」「ここは変えなくていい」と。

空力追及のための模索

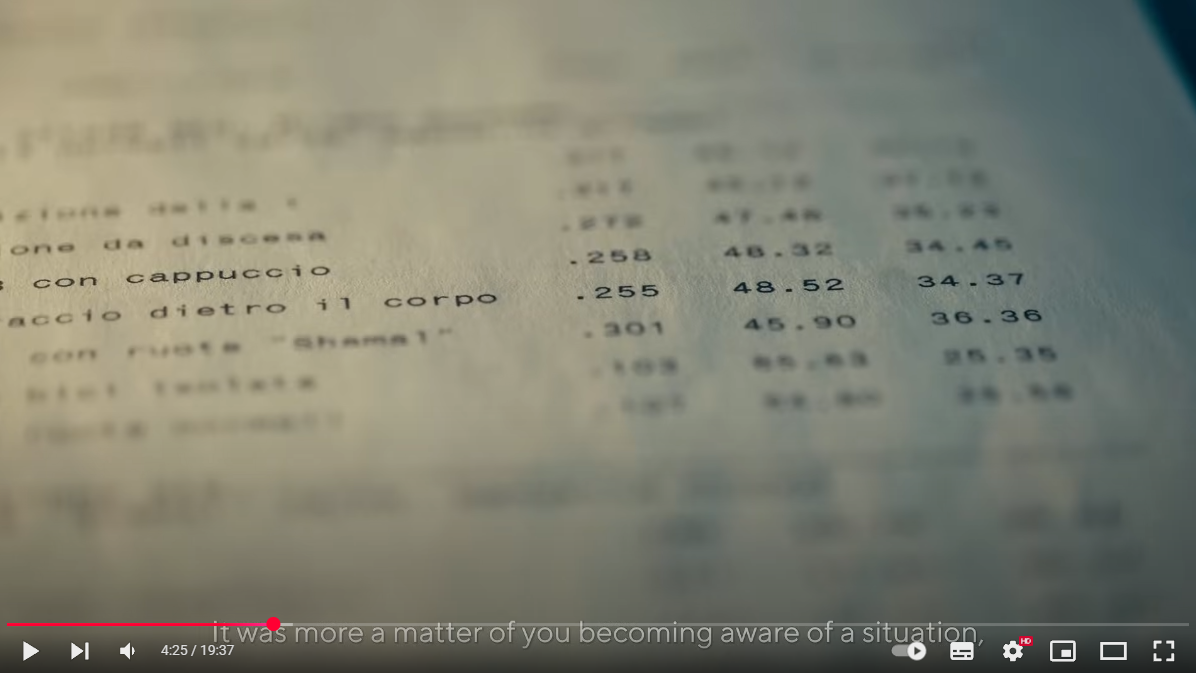

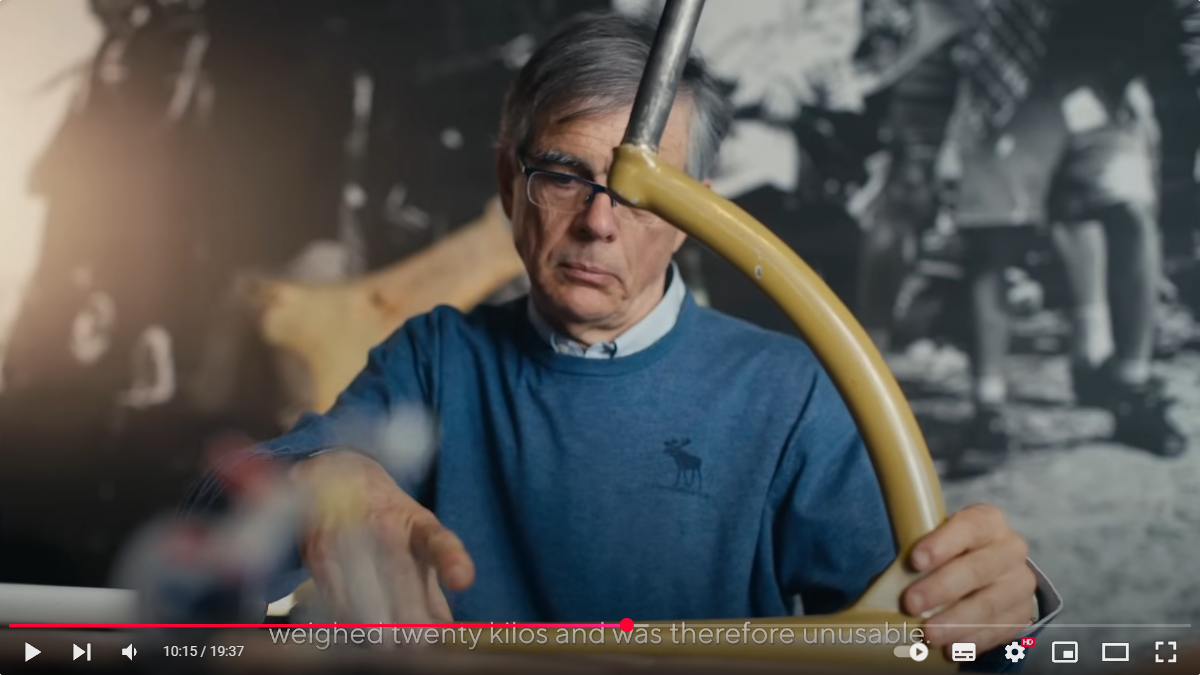

最終形状に到達するまで、幾度もの試行錯誤が繰り返された。例えばフォークである。最終版のフォークは、一般的なベンドもしくはストレート形状だが、初期段階では後方に大きく湾曲したフォークも検討されていた。

マルコ:自転車を走らせるには、ライダーとホイールの存在が欠かせませんよね。フレーム形状は工夫ができますが、この2つはなくすことはできませんし、形状を変えることもできません。だから、ライダーとホイールの後方にフレームの構造体を置けば空力性能が向上すると考えたんです。

そこで、ギアキ氏はフォークをフロントホイールの後ろに隠してしまおうと思い付いた。

マルコ:通常は縦方向のフォークブレードを水平にして後方に伸ばし、前輪の後方を覆うように上に伸ばしてヘッドチューブにつなげれば、空力的に大きなアドバンテージになります。もちろん、それにはデメリットもあります。剛性の低下です。最初に作ったフォークは剛性が低すぎて使いものになりませんでした。私の後ろにあるこのフォークは、剛性は確保されていましたが、かなり重量があり、レースには不向きでした。

そんな試行錯誤を繰り返しつつ、設計は完了する。

エルヴィオ:マルコが最終的な設計図を描き、試作品を作り、そこから金型を作成し、金型からカーボンの層を作り、オートクレーブに入れて各部のフレームを結合したんです。

ファウスト:設計図を持ってアレッサンドリアまで行き、ブガッティを作ったベルコ・アヴィア(複合材料を得意とするイタリアのレース工房)のオーナーであるアーロン・コロンボを尋ね、そこで最初のエスパーダが生まれたのです。

マルコ:このエスパーダ・プロジェクトが成功した理由は、バイク自体の完成度に加えて、製造プロセスや組み立ての手順などを確立させたことです。ワンオフであったとしても、時間が非常に限られていましたからね。

最初の風洞実験は94年3月。エスパーダの本格的な設計開始はおそらく4~5月。バイクの完成が8月、アワーレコードの開催日は同年9月。ワンオフでいいとはいえ、当時はまだ空力技術などが確立されていない。矛盾した表現ではあるが、長閑な時代ならではのすさまじいスピード感である。

ミゲルが笑った

エルヴィオ:1994年8月15日、私とファウストが完成したバイクを持って車でスペインに行きました。ミゲルに試乗をしてもらうためです。時間がなかったので、トレヴィーゾからファウストと一緒にアクセルを踏み込んで、レースのごとく車を走らせましたよ。彼がトラックで試乗したところ、とても高い評価でした。ミゲルは口数の少ない人でしたが、顔を見れば気に入っていることが分かりました。

そしてエスパーダの初舞台、94年9月のアワーレコードへ。しかし本番前日の夕方、トラックで試走をしていたミゲルはバイクを止め、「もし可能なら、フォークを4mm下げてもらえないか?」と言う。

エルヴィオ:驚きましたが、ミゲルのメカニックがビルダーを連れてきていたので、彼に頼んでフォークを分解し、ドロップアウトを外し、フォークを短縮し、ドロップアウトを元に戻し、溶接してセンターを出し、塗装し直したんです。朝の4時半まで作業し、翌日、ミゲルはその修正版フォークを装着したエスパーダで記録に挑戦したんです。

そして伝説へ

マルコ:アワーレコードの当日、私は競技場にいました。スタジアムのような歓声が聞こえて、とてもエキサイティングな状況でしたが、私はこの4ヶ月間やってきたことに対する不安が拭いきれませんでした。ミゲルがスタートするのを見届けると、緊張を紛らわすために私はベロドロームの下にある公衆電話のところへ行き、友人と話をして時間をつぶしました。

エルヴィオ:私はラップごとの通過時間を常にボードで監視していたので、オブリーに比べて彼が出遅れたことがわかりました。しかし途中で彼が逆転し、少しずつリードを広げて、ついに新記録を樹立したんです。感動が爆発した瞬間でしたね。今でも思い出すと感情的になってしまいます。

ファウスト:最後は涙の嵐でした。みんなが泣いていたんです。フィニッシュしたあと、彼は私の手を取って、一緒にウィニングラップを回ってくれました。

動画ではこのとき、ファウスト・ピナレロ氏もエルヴィオ・ボルゲット氏も、涙をこらえるような仕草を見せている。彼らにとって、このときの出来事が単なる「業務上の輝かしい成果」ではなく、心のなかにこれまでずっと大切にしまっていた「愛する思い出」であることがうかがえる一瞬だ。

エルヴィオ:私は少年のときからピナレロで働いていたので、スチールからアルミ、チタン、カーボンまで、すべてのフレームの変遷を見てきました。ピナレロ社の変化を最前線で経験することができたんです。だから、仕事の面では大きく成長できたといえるでしょう。それに私はいつも、家族のようないい環境のもとで仕事をすることができました。これは私にとってとても重要なことでした。

ファウスト:30年前のエスパーダは、自転車史に革新をもたらし、自転車の世界を変えました。あのとき私たちは、本当に美しく、かつ、それまでのものとは全く違う何かに触れたのです。私は父からこれを受け継ぎました。ジロ・デ・イタリアで最終走者になった男(ファウスト・ピナレロ氏の父、ジョヴァンニ・ピナレロ氏のこと)は、バイク作りでそれを挽回したいと思ったのでしょう。父にとってバイクを作るということは、一種の道徳的救済だったのかもしれません。父は口には出しませんでしたが、私はそうだと思っています。私は今、その父の想いを「世界最速のバイクを作ること」だと解釈しています。

編集後記|サイクルジャーナリスト・安井行生

世界最高のライダーのために、これまでの概念をぶち壊すようなすげえマシンを作ってやろうぜ―― 自転車に魅せられた男たちが知恵を出し手を動かし奔走し、それぞれが身に付けた技を駆使してたったの4カ月で作り上げたエスパーダ。

もちろんそれはインターネットが普及する以前の出来事だから、エスパーダの写真や戦歴は残っていても、「自転車野郎たちの生の声」は世の変革の波間に消えかけていた。しかしこうして本人たちの口から当時の事実が語られることの意味は大きい。

「速いバイクを作るぞ、手伝ってくれ」

「風洞実験ってやつをやってみようぜ」

「こうすりゃもっと速くなるんじゃねえか」

「ミゲルはなんて言ってる?」

「あいつんとこに持っていけばこの図面を形にしてくれるだろ」

「徹夜でフォーク修正だ」

全てがシステマティックにスマートに物事が進む今とは違うそんな泥臭い試行錯誤は、自転車好きの心を打つ。

このエスパーダの登場から少し経ってから、ロードバイクの世界はカーボンの時代、空力の時代へと突き進んでいくことになる。